![]() Dans les caveaux du Fuzz

Dans les caveaux du Fuzz![]()

Seconds couteaux et perles de série B

Les as du rock'n'roll, épisode 13

Bill Haley & The Four Aces Of Western Swing :

"A Yodeller's Lullaby"

Le Eddie Van Halen du yodel: voilà le titre qu'aurait dû Bill Haley garder dans la mémoire collective.

Du yodel? Le kitsch folklo nous aurait-il miné la cervelle?... Quel rapport avec les légitimes préoccupations quotidiennes du rockeux à banane raide ou blacklippeux étique? Pas de malentendus: en matière de country, nous ne parlons pas variétoche décadente à base de chanteuses platinées et de silicone, manufacturée au crépuscule de Nashville. Il est au contraire ici question de cette nébuleuse matricielle des musiques du Sud. Le rockab‘, qu'est-ce, sinon une histoire de zazous hillbilly giclant la testostérone et jouant des chansons de blues ou bluegrass à la guitare country (cf.Elvis, les Sun Sessions)*? Il serait superflu de s'étendre d’autre part sur le rôle titanesque joué par Hank Williams, premier (unique?) rockeur, dont le honky tonk ne recquiert qu‘une infime accélération pour donner «Rock Around The Clock». Quant à nos héros chéris, ils ont en masse pratiqué le noble art de la country, ou pour mieux dire : ils entendaient être, ils sont des chanteurs country (et de gospel). Jerry Lee Lewis, Wanda Jackson (belle interprétation du « Blue Yodel n°6 »!), Carl Perkins, bien sûr Johnny Cash: tous, quoi. Admettons, soit, la country, direz-vous: mais le yodel? Oublions les cartes postales tyroliennes : le yodel américain, mis en forme par le bouleversant Jimmie Rodgers, est une technique virtuose, à la source de bien des inflexions rockabilly (hiccup, tensions, syncopes; montées et descentes), une glossolalie émotive en quête de l‘ineffable. De nos jours, en cas de nécessité, amenez votre neveu hipster chez Bloodshot Bill pour lui faire entraver l'importance monumentale de cette éminente pratique culturelle.

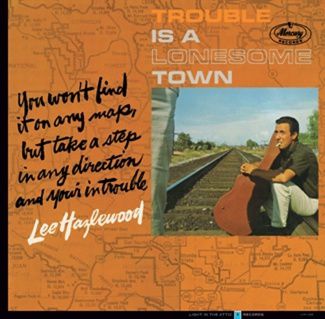

Ne s'est-on pas moqué de Bill Haley! Son accroche-cœur sempiternel et ses bonnes joues, sa raideur peu émoustillante, ses scies écoulées à des millions d‘exemplaires : ainsi Nick Tosches l'éreinte-t-il dans l'indispensable Héros Oubliés du Rock'n'roll. Injustice. Rafraîchissons notre perception de ce vrai héros à l’écoute de ses œuvres de jeunesse, gravées en compagnie des Four Aces of Western Swing: « A Yodeller's Lullaby ». La première moitié du morceau fera peur aux mangeurs ordinaires de fuzz. On entend de l'accordéon valseur, ça grasseye du baloche, c'est de la bonne came Western Swing, mais les oreilles inhabituées risquent de saigner. Patience; à partir de 1:40, on quitte la stratosphère pour atteindre la constellation des musiques... autres. Nul doute que l’expérience en dépaysera plus d’un. L'interprète de « Rock Around The Clock » accélère peu à peu et virevolte, se lance dans un shred vocal, une tornade d'une rare singularité (au moins pour des auditeurs dressés par l’industrie musicale contemporaine), qui ramone les bulbes et défonce tout sur son passage. Bill Haley, chanteur d'exception, à qui l'on a plaisir de rendre aujourd'hui hommage.

*Pour l'approche théorique: Max Décharné, Wild Wild Party, La Glorieuse Histoire du Rockabilly (à qui est emprunté le syntagme «zazou hillbilly»). Plus qu'indispensable.

Bill Haley And The Four Aces Of Western Swing : « A Yodeller’s Lullaby »

Pour quelques yodels du tonnerre :

-au début: Jimmie Rodgers. Sans égal.

-ensuite: Wanda Jackson. Il n’y a pas de rockeurs. Il n’y a que des chanteur-e-s de country qui montent en ville.

-après: le Mysterious Asthmatic Avenger. Modernité dans le respect des savoir-faire traditionnels.

Voir le reste de la série :

Référence pionnière, le volume The Glen Glenn Story (ACE CH 57, 1982) pourrait suffire. Les meilleurs morceaux sont accompagnés de démos et d’enregistrements en concert, mais peut-être un poil trop de reprises, certes talentueuses. Plus complet, Glen Rocks chez Bear Family en 2004.

Référence pionnière, le volume The Glen Glenn Story (ACE CH 57, 1982) pourrait suffire. Les meilleurs morceaux sont accompagnés de démos et d’enregistrements en concert, mais peut-être un poil trop de reprises, certes talentueuses. Plus complet, Glen Rocks chez Bear Family en 2004.

Bear Family Records a assuré le travail archéologique et réédité le nécessaire. Citons The Collins Kids : The Rockin’est, ou plus anciens, les Introducing Larry And Lorry ou Rockin’ Rollin’ Collins Kids qui omet néanmoins le sidérant « Whistle Bait ». Il existe aussi un dvd des séances du Town Hall Party.

Bear Family Records a assuré le travail archéologique et réédité le nécessaire. Citons The Collins Kids : The Rockin’est, ou plus anciens, les Introducing Larry And Lorry ou Rockin’ Rollin’ Collins Kids qui omet néanmoins le sidérant « Whistle Bait ». Il existe aussi un dvd des séances du Town Hall Party.